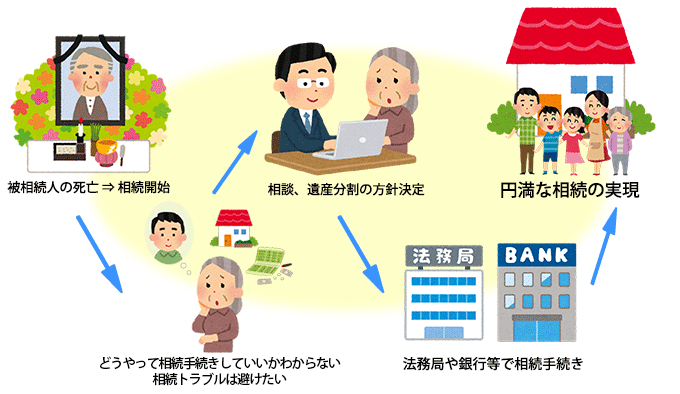

初めての相続手続きは非常に複雑で、戸籍調査や財産調査、各種書類作成など、相続人の方にとって大きな負担となります。私たちが専門知識を活かして、すべての手続きをサポートします。

詳しくはこちら

不適切な遺産分割は、後に家族間のトラブルを引き起こす原因になります。法的知識と豊富な経験に基づいて、円満な相続に向けて遺言書作成をサポート。将来の争いを未然に防ぎます。

詳しくはこちら

相続した不動産、特に空き家の扱いに悩む方が増えています。不動産業界出身の行政書士として、相続不動産の有効活用や適切な売却までワンストップでサポートします。

詳しくはこちら

不動産の評価、分割、売却、空き家対策まで見据えたアドバイス。複雑な権利関係もご相談ください。詳しくはこちら

まずはお客様のお悩みをじっくりお聞きします。相談時間は60〜90分を目安としていますが、必要に応じて延長も可能です。都内23区内なら出張費無料でご自宅へ伺います。詳しくはこちら

多様なケースに対応してきた経験で、あなたに最適な解決策をご提案します。詳しくはこちら

東京都以外にお住まいの方や、相続財産が地方にある場合でも安心してご相談いただけます。オンライン相談も可能で、全国どこからでもご依頼いただけます。詳しくはこちら

事前に費用をご提示。司法書士・税理士など専門家ネットワークで相続全体をサポート。詳しくはこちら

平日はお忙しい方のために、土日祝日や夜間のご相談も承っております。事前にご連絡いただければ、お客様のご都合に合わせた時間帯で対応いたします。詳しくはこちら

当事務所の相続手続き料金は、相続財産額に応じた明確な定額制です。信託銀行や司法書士などに比べて利用しやすい料金設定を心がけております。不動産の名義変更(相続登記)費用も含まれており、追加費用の心配がありません。ご依頼の多くは30万円~45万円の範囲となっています。

| 相続財産額 | 報酬額(税込) |

|---|---|

| 500万円以下 | 22万円 |

| 500万円超~3000万円以下 | 27.5万円 |

| 3000万円超~5000万円以下 | 33万円 |

| 5000万円超~8000万円以下 | 38.5万円 |

| 8000万円超~1億円以下 | 49.5万円 |

| 1億円超~1億5000万円以下 | 60.5万円 |

相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。

当相談室では年間100件以上の相続相談・解決実績があります。相続は同じパターンではなく、ご家族ごとに異なる状況に合わせたきめ細かなサポートを心がけています。様々な解決実績について、エピソードを踏まえ多数紹介していますので、参考にしていただけたら幸いです。

相続手続きだけでなく、相続不動産の売却、相続人への財産分配まで一貫してサポートした事例が多数あります。

「相続不動産・空き家売却」の事例一覧へ

相続税や次の世代の相続を考慮した、将来を見据えた遺産分割のアドバイスを提供します。

「二次相続対策サポート」の事例一覧へ

ある日認知症になったら、突然亡くなってしまったらの不安を安心に変える遺言・任意後見などの安心できるサポートを行います。

「おひとりさま任せて安心サポート」事例一覧へ

相続税専門の税理士と連携して、相続開始後10ヶ月以内に相続手続きと相続申告・納付ができるようサポートします。

「相続税申告を含む相続手続き」事例一覧へ

当相談室では年間100件以上の相続相談・解決実績があります。相続は同じパターンではなく、ご家族ごとに異なる状況に合わせたきめ細かなサポートを心がけています。様々な解決実績について、エピソードを踏まえ多数紹介していますので、参考にしていただけたら幸いです。

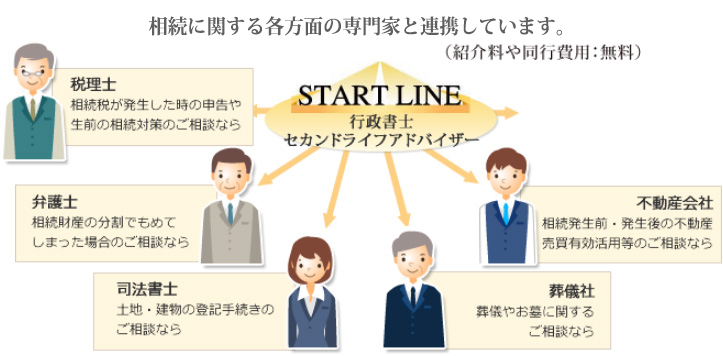

遺産分割や相続トラブルの法的解決、調停・裁判対応などの専門的サポートを提供します。

相続税申告、財産評価、生前贈与など、税務面での専門的なアドバイスを行います。

不動産の名義変更登記、会社の株式名義変更など、法務局での手続きを担当します。

遺品整理業者、葬儀社、生命保険、土地家屋調査士など多様な専門家と連携しています。

※その他、土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナー・保険会社・老人ホーム紹介業・一級建築士などとも連携

当相談室では、様々な相続の専門家と提携して、一人の専門家では解決できない複雑な相続問題も、専門家ネットワークを駆使してトータルにサポートします。もちろん、紹介料は一切いただきません。

誰に頼む?相続手続きはこちら

当相談室は、相続に関する不安を抱える相談者様に寄り添い、 face-to-face(対面)を重視した丁寧な相談を通じて、単に手続きを代行するだけでなく、その先の安心と未来のライフプランを見据えたサポートを提供することを使命としています。

代表者:横倉 肇(よこくら はじめ)

保有資格:

【行政書士】

日本行政書士会連合会 第13090924号

東京都行政書士会 第10175号

【宅地建物取引士】

登録番号(神奈川)第078270号

東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田904号

行政書士法人スタートライン

*建物1階がスーパーのマルエツです

平日: 10:00~19:00

土曜: 10:00~17:00

日曜・祝日: 事前予約制

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

![]()

![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金) 10:00~17:00(土)

受付時間:10:00~19:00(月〜金) 10:00~17:00(土)