相続手続きについて

相続手続きについて

1.相続手続きいくらかかる?

依頼するところによって費用に違いがあり、多くは亡くなった方の財産額に合わせて費用を設定します。

亡くなった方の相続財産額が4000万円の場合、

-

銀行、信託銀行

5000万円以下の場合、最低報酬額を100万円(税込110万円) -

司法書士

司法書士が行う下記遺産整理業務の報酬に当てはめると

4000万円×1.2%+19万=67万円(税込73.7万円)相続財産額 報酬額(税込) 500万円以下 27.5万円 500万円超~5000万円以下 財産額の1.32%+20.9万円 5000万円超~1億円以下 財産額の1.1%+31.9万円 1億円超~3億円以下 財産額の0.77%+64.9万円 3億円超~ 財産額の0.44%+163.9万円 -

行政書士(当相談室)

当相談室の下記料金表に当てはめると、40万円(税込44万円)

相続財産額 報酬額 500万円以下 20万円(税込22万円) 500万円超〜3000万円以下 30万円(税込33万円) 3000万円超〜5000万円以下 40万円(税込44万円) 5000万円超~8000万円以下 50万円(税込55万円) 8000万円超~1億円以下 60万円(税込66万円) 1億円超~1億5000万円以下 70万円(税込77万円) 1億5000万円~2億円以下 80万円(税込88万円) 2億円超~ 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。

2.遺産相続手続きをしないとどうなる?

遺産相続手続きには、期限がありますので放置することでデメリットが生じる可能性があります。

①まず相続をするのか?しないのか?

相続があったことを知ったときから3カ月以内に相続をするのか、相続しないのか判断しなければ、相続をしたものをみなされてしまいます。この場合注意しなければならないのは、負債がある場合です。プラスの財産によって負債などのマイナス財産があっても返済できる場合ならまだしも、プラスの財産よりもマイナスの財産が上回る場合、マイナスの財産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らなければなりません。

②預貯金を放置すると

預貯金は金融機関に対する預金債権のことを言います。一般的に預金債権は10年で時効消滅することになります。相続開始して、金融機関に連絡をしないまま10年経過すると預金債権が消滅する可能性があります。しかし、実務上金融機関によって判断が分かれるようですが、払い戻しができる場合でも通常の手続きより煩雑になるようですので早めに対応することをお勧めします。

③不動産の名義を放置すると

以前は不動産の名義変更に期限はありませんでした。名義変更に期限がなかったことで日本全国で亡くなった方名義の不動産が多く存在することとなり、いざ名義変更しようとすると、相続人の数が多くなったり、相続人の中に会ったこともない相続人が出てきて遺産分割協が困難となってしまったなどの問題が発生し、名義変更をするのに多大な費用や時間を要することもあります。現在は相続登記の義務化が2024年からスタートし、正当な理由なく、申請義務を怠った場合は10万以下の過料が適用されます。これを機会に不動産の名義を確認してみてください。

相続税の申告・納付を放置すると

相続税の申告が必要な場合、相続開始から10カ月以内に相続税の申告と納付が必要となります。放置すると、延滞税や不申告加算税などがかかってきますので要注意です。相続開始から10カ月以内に相続人間による遺産分割協議を成立しないと、各相続人が未分割の財産について、法定相続の割合によって相続したものとみなし、相続税の申告と納付をする必要があります。この場合、相続しないとしている相続人も一旦相続の納付をする必要がありますので、早めに遺産分割を成立しなければなりません。

3.相続の相談は誰にすればよいの?

一人の専門家では相続が全て解決するわけではありません。各専門家ができることがありますが、一人一人の専門家を自分で探すより、相続手続きの様々な問題に対応できる窓口となる専門家を探すことをお勧めします。

4.預金の相続手続きをしないとどうなる?

預貯金は金融機関に対する預金債権のことを言います。一般的に預金債権は10年で時効消滅することになります。相続開始して、金融機関に連絡をしないまま10年経過すると預金債権が消滅する可能性があります。しかし、実務上金融機関によって判断が分かれるようですが、払い戻しができる場合でも通常の手続きより煩雑になるようですので早めに対応することをお勧めします。

5.土地相続手続きをしないとどうなる?

以前は不動産の名義変更に期限はありませんでした。名義変更に期限がなかったことで日本全国で亡くなった方名義の不動産が多く存在することとなり、いざ名義変更しようとすると、相続人の数が多くなったり、相続人の中に会ったこともない相続人が出てきて遺産分割協が困難となってしまったなどの問題が発生し、名義変更をするのに多大な費用や時間を要することもあります。現在は相続登記の義務化が2024年からスタートし、正当な理由なく、申請義務を怠った場合は10万以下の過料が適用されます。これを機会に不動産の名義を誰になっているか確認してみてください。

6.行政書士に頼むといくらかかる?

当相談室の料金体系は、亡くなった方の財産額によって異なります。当相談室の料金表は以下の通りです。

当相談室の相続手続き料金表です。

| 相続財産額 | 報酬額 |

| 500万円以下 | 20万円(税込22万円) |

| 500万円超〜3000万円以下 | 30万円(税込33万円) |

| 3000万円超〜5000万円以下 | 40万円(税込44万円) |

| 5000万円超~8000万円以下 | 50万円(税込55万円) |

| 8000万円超~1億円以下 | 60万円(税込66万円) |

| 1億円超~1億5000万円以下 | 70万円(税込77万円) |

| 1億5000万円~2億円以下 | 80万円(税込88万円) |

| 2億円超~ | 財産の種類や煩雑さ、相続人の数によって異なりますので個別見積させて頂きます。 |

相続手続きはケースバイケースで、相続財産額に関係なく、かなり煩雑になることもございますのでいくつか注意事項があります。

相続手続き代行サポートは財産額によって報酬額を決定しますが、亡くなった方の相続財産額が分からない場合、初回面談時に資料等拝見しても相続財産額が分からない場合、最低報酬額の20万円(税込み22万円)で業務を開始し、その後財産調査で相続財産額が確定した場合、当該相続財産額に基づいて報酬を決定させて頂きます。 当相談室でご依頼頂く相続手続き費用の価格帯は、40万円~60万円の間が多いです。 |

|

7.相続手続きの相談は、司法書士または行政書士のどちらですか?

司法書士は、登記の専門家で、不動産の相続登記=不動産の名義変更を行います。しかし相続手続きは不動産だけではなく、預金・株式・投資信託など多岐にわたります。不動産登記だけでその他の相続手続きには対応する司法書士もいらっしゃれば、対応していない司法書士もいらっしゃいます。また相続税の申告が必要な場合でも税理士の紹介を行わず、名義変更のみの業務で終わる司法書士もいらっしゃいます。 一方行政書士は業務範囲が広く、専門で扱っている行政書士とそうでない行政書士では相続手続きの進め方に圧倒的な差があります。行政書士(当相談室)では、相続手続きをメインに年間100件以上の相談・解決実績をもとに、①様々なケースに対応した不動産や預貯金などの相続手続き②不動産業の免許を持つ行政書士が相続不動産の査定・売却・相続人への分配③相続税の申告が必要かどうかのご相談、専門の税理士紹介や必要書類取得④費用が明確・利用しやすい設定⑤全国対応(相続人・相続財産が全国各地でも対応可)

当相談室の遺産相続手続き代行サポートはこちらをご覧ください。

司法書士と行政書士では業務の違いがあり、相続手続きを依頼するにあたって司法書士と行政書士の両方に依頼することもあります。どちらを窓口にしたとしても、司法書士には提携の行政書士、行政書士(当相談室)にも提携の司法書士がいて、連携しながら相続手続きを進めております。大切なことは個々に依頼するのではなく、相続の専門家としてどの専門家を窓口にして相続を進めていくかにあると思います。

当相談室で、ご依頼の多い事例

これまで数多くの相続手続き業務を行ってきた中で、ご依頼が多い事例を挙げてみました。

相談事例①

「相続手続きから、相続不動産の売却、相続人への財産分配まで一括サポート」

東京都品川区Aさん

依頼理由:相続手続きから不動産の売却、面倒な分配までサポートしてもらえるから依頼しました。

相談事例②

「次の相続を意識した相続手続き」

東京都江戸川区Kさん

依頼理由:相続税、今後の相続を考えて遺産分割の相談にのってもらえるから。

8.相続手続きについて何から始めればいいのでしょうか?

相続に関する手続きは財産だけではなく、死亡届から始まり、窓口が各種異なり、中には期限があるものもあります。相続人が協力してスケジュール管理して、時には専門家のサポートを受けながら、円滑な相続手続きを進めることが大切です。 詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

9.注意すべき相続手続きはありますか?

注意すべき相続として、大きく2つの観点で考えられます。

- ①相続人の関係性

- 相続人との関係が悪かったり、疎遠だったりするケース

- ②相続財産

- 不動産、預貯金、株式などの名義変更には期限が決められていませんが、 預貯金や株式は換金しやすいので比較的早い段階で相続手続きが行われますが、注意すべきは不動産になります。放置しておくと、時間の経過と共に相続人が増えたり、変わったりすることで当初予定した名義にならないことがありますので、その都度名義変更することをお勧めいたします。

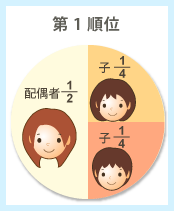

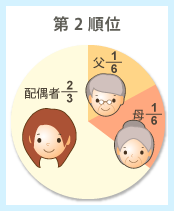

10.相続人は誰になりますか?目安となる法定相続分は?

遺産相続が開始した場合、誰が相続人になり、その相続分がどうなるのかが問題となります。

民法では以下のようなルールがあります。

配偶者は常に相続人となります。

そこに子供がいれば子供と配偶者。配偶者1/2・子供1/2(第1順位)

子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親。配偶者2/3・子供1/3(第2順位)

子供も被相続人の親もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹。配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(第3順位)また兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪。

子供が複数いる時は、

その頭数で割ります。

父親、母親共に健在な

時は1/6ずつになります。

兄弟が複数いる時は、

その頭数で割ります。

11.相続人の中に所在不明の相続人がいます。何か手続きが必要ですか?

相続人の中には、何らかの事情で音信不通になっている方がいらっしゃいます。その方を除いて遺産分割協議ができません。あくまで相続人全員の同意があって初めて遺産分割協議が成立し、相続手続きを進めることができます。当相談室では、こうしたお悩みを解決した事例がありますので、詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

12.相続人の中に認知症の相続人がいます。何か手続きが必要ですか?

相続人の中には、高齢の方で認知症によって判断能力が不十分な方がいらっしゃいます。その方の財産管理の観点から本人が遺産分割協議に参加せず、代わりに成年後見制度を利用して成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名捺印します。また認知症以外にも知的障害や精神障害の方も同様になります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

13.相続人の中に未成年者がいます。何か手続きが必要ですか?

相続人の中には20歳以下の未成年者が含まれることがあります。その場合親権者である法定代理人である親が代わりに遺産分割協議に参加することが出来ますが、当該法定代理人である親が相続人である場合、利益相反になりますので代わりの人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

14.養子も相続人になりますか?

養子に出した子供や養子にした子供がいますが、それぞれ普通養子であれば相続人になります。また再婚で連れ子との間で養子縁組しているかしないかで相続人が大きく変わることもあり、養子には意外と知られていないことがあります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

15.相続財産が分かりません、どうすれば分かりますか?

相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあります。知っているものもあれば、知らないものもあります。事前に調べておかないと後で出てきたときにトラブルになることもあります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

16.相続財産が借金しかありません、どうすればいいですか?

借金を引き継ぎたくない場合、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。相続放棄ですが、期限があったり、意外な法的効果も事前に知っておく必要があります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

17.遺産分割方法が不安です。何か方法がありますか?

財産が把握できても、どうやって遺産分割するか分からないこともあります。特に換金しづらい不動産があると迷うところです。遺産分割には、①現物分割②換価分割③代償分割④共有分割の4種類あります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

18.遺産分割協議で注意すべきことはありますか?

相続トラブルになってしまうきっかけとして相続人間で話し合う遺産分割協議の対応によってトラブルになることがあります。トラブルになってしまうと、最悪、裁判所で争うようなこともあります。

詳しくはこちらをご覧頂ければと思います。

19.相続税がかかるどうか不安ですが、教えて頂けますか?

当相談室では、頂いた資料を基に、まず相続税がかかるどうかお伝えさせて頂きます。

相続税の申告は以前全国で4%程度と言われていましたが、相続税の基礎控除の改正により相続税の申告は全国で8%程度と言われ、特に都内では地価の関係で14%程度と言われています。

相続税の基礎控除 3000万円+(法定相続人の数×600万円)

例えば法定相続人が3人の場合、3000万円+3人×600万円=4800万円

この基礎控除の範囲内であれば相続税は課税されず、税務署に申告する必要もありません。

また相続税には小規模宅地の特例や配偶者控除などの特例により、相続税額を減らすことが出来たり、相続税が払わなくて済むケースもあります。但し特例を使う場合、相続税の申告が必要となります。相続税の詳細については提携の相続税専門の税理士をご紹介しておりますのでご安心ください。

20.相続人間の仲が良くないのですが対応してもらえますか?

遺産分割がまとまっていて、手続きの協力や相続人間の連絡調整であれば対応可能ですが、相続人間の遺産分割をまとめてほしいとか、交渉してほしいとかになりますと、弁護士が窓口になった方がいいと思います。当相談室では弁護士をご紹介できますのでお気軽にご相談ください。

当相談室で解決した事例です。ご参考までにご覧ください。

当相談室で、ご依頼の多い事例

これまで数多くの相続手続き業務を行ってきた中で、ご依頼が多い事例を挙げてみました。

相談事例①

「相続手続きから、相続不動産の売却、相続人への財産分配まで一括サポート」

東京都品川区Aさん

依頼理由:相続手続きから不動産の売却、面倒な分配までサポートしてもらえるから依頼しました。

相談事例②

「次の相続を意識した相続手続き」

東京都江戸川区Kさん

依頼理由:相続税、今後の相続を考えて遺産分割の相談にのってもらえるから。

よくある質問

| 「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |

| 「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |

| 「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |

アクセス

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5

フロイントゥ三田904号

行政書士法人スタートライン

- JR「田町」駅徒歩約7分

- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分

- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分

初回相談無料!!

相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

![]()

![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金)

受付時間:10:00~19:00(月〜金)

10:00~17:00(土)

- 誰に頼むか迷ったら

- トラブルを回避する提案力

- 説明や報告しっかりで安心

登録から、

登録から、