人が亡くなると、亡くなった時から相続が開始されます。

亡くなった方(被相続人)の財産は相続人全員によって話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割されることになります。

遺産相続手続きの中でまず必要なのが、相続人は誰か確定させることが必要になります。これは民法によって決まっておりますが、それを証明するには亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を集め、第三者から見ても裏付けてされていることが必要になります。

相続人を全員確定させた上で、遺産分割協議を行いますが、これには相続人全員の同意が必要であることは気をつけなければなりません。

目次

1.相続できる人は誰?(法定相続人)

2.相続人の確定

3.相続人確定に時間を要する事例

4.相続関係説明図

5.相続人の調査・確定を自分で行うのは大変!?

6.関連するページ

相続できる人は誰?(法定相続人)

相続手続に入る前提として、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。

| 配偶者 | ⇒常に相続人 |

|---|---|

| 子(第1順位) | ⇒配偶者とともに相続人 |

| 直系尊属(第2順位) | ⇒子がいないときのみ相続人 |

| 兄弟姉妹(第3順位) | ⇒子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人 |

法律上、結婚している配偶者は常に相続人になりますが、法律上婚姻関係のない内縁関係のパートナーには相続権はございません。

では、結婚している配偶者だけが相続できるかというと違います。配偶者以外には、相続権の順位がございます。まず第1順位は、被相続人の子どもです。実子でも養子でも、相続権に差はなく、特に養子(普通養子)は、実親と養親の両方から相続権がございます。一方で、特別養子縁組の場合は、実親と親子関係で無くなるため、実親の相続人にはなれません。

被相続人に子供がいない場合、第2順位として直系尊属(父母、祖父母)が相続人になります。さらに、直系尊属もいない場合、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。第1順位、第2順位、第3順位がいない場合、配偶者のみが相続人となります。

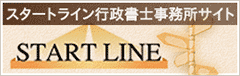

- (1) 亡くなった方に子がいる場合(第1順位)

-

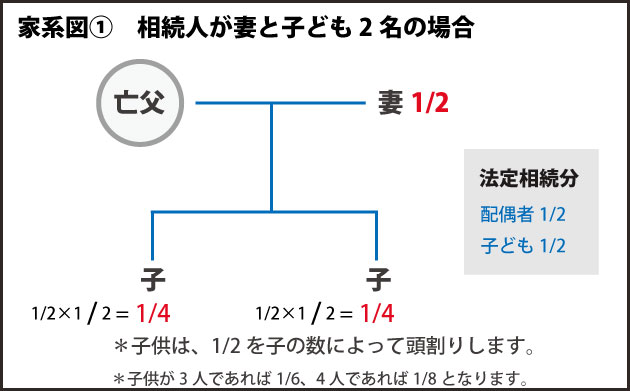

また婚姻外の方との間に生まれた子を、非嫡出子といいますが、平成25年の法改正により嫡出子の相続分と同じになりました。 - (2) 亡くなった方に子がおらず、父母(または祖父母)がいる場合(第2順位)

-

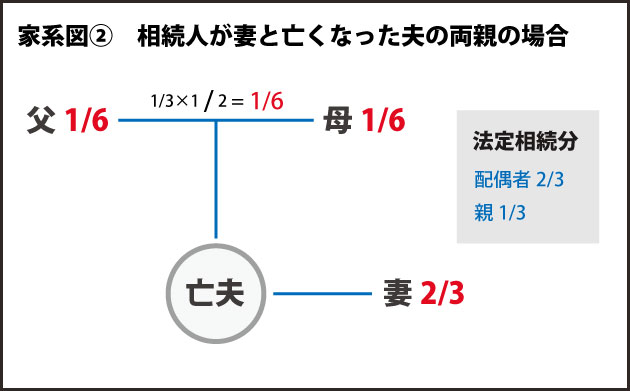

- (3) 亡くなった方に子がおらず、かつ、直系尊属が既に死亡している場合 (第3順位)

-

相続人の確定

相続が開始して、その時点での相続人を確定させるには、被相続人の死亡から除籍謄本や戸籍謄本など役所から取得し、出生までの除籍謄本を取得していかなければなりません。

これには戸籍を読み解くことが必要で、最近では横書きの読みやすい戸籍謄本ですが、昔のものは縦書きで手書きの戸籍を読み解かなければなりません。

例えば家系図3の場合、

亡くなった夫の出生~死亡のまでの戸籍を取得するだけなく、亡くなった夫の兄弟姉妹を確定させる為に、夫の両親の出生~死亡までの戸籍も必要となります。

相続人は分かりきっているであろうと思っていても、これを客観的に示すには戸籍が必要となり、実際に取り寄せることで相続人の知らない方が表れたり、相続人が知らなかった事実もあります。

相続人確定に時間を要する相談事例

配偶者、お子さんがおらず、既にご両親も亡くなっているおひとりさまの場合、相続人を確定させるには、

①亡くなったおひとり様本人の出生~死亡までの戸籍全て

②既に亡くなっているおひとり様の両親の出生~死亡までの戸籍全て

③既に兄弟で亡くなっている方がいる場合、その兄弟の出生~死亡までの戸籍全て

が必要となります。亡くなった方本人だけではないので、戸籍収集だけで約2カ月程度要します。

相続人の中に知らない相続人やしばらく会っていない相続人がいる場合、相続人を確定させるには

①亡くなった方本人の出生~死亡までの戸籍全て

②知らない相続人やしばらく会っていない相続人の出生~現在に至るまでの戸籍全て

③知らない相続人やしばらく会っていない相続人が生きている場合、遺産分割に協力してもらうため、戸籍の附票を取って所在を確認する必要があります。

が必要となります。亡くなった方本人だけではないので、戸籍収集だけで約2カ月程度要します。

こうした相続人を確定する作業は、仕事の合間を割いてやらなければならなかったり、相続人が多かったりすると戸籍収集だけで大変困難を招きます。また相続税の申告があることで時間制限がかかります。自分でやろうとして遺産分割が不安な方は、当相談室まで気軽にご相談ください。(初回無料相談)

相続関係説明図

相続関係説明図は、被相続人の戸籍収集後、収集した戸籍を元に被相続人の相続人の関係を示したもので、戸籍の内容が整理でき、相続登記の際には必要となります。また金融機関等での手続きの際にも相続人の状況で使われ、ゆうちょ銀行は所定の書式に記入することがあります。

相続人の調査・確定を自分で行うのは大変!?

相続人を調査・確定するには、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を全て取り寄せる必要があり、本籍地が変われば、その都度その自治体ごとに請求しなければなりません。遠方である場合は郵送請求になりますが自治体ごとに様式が異なるため、都度確認が必要となります。また費用も郵送の場合、郵便局で小為替を購入しなければなりません。

また頭を悩ませるのが戸籍の解読です。昔のものは手書きが書かれているため、見にくいものもあり、解読して請求しなければなりません。自治体の昔の自治体で書かれているため、その都度自治体に確認して請求先を確認する必要があります。

こうした負担・時間的ロスを軽減する必要があれば、専門家にご相談することをお勧めします。当相談室では遺産相続手続きサポートの中で行っておりますのでお気軽にご相談ください。

戸籍収集代行、相続人調査・確定は

スタートライン相続手続き安心相談室が代行します。

関連するページ

ステップ1相続人

調査

ステップ2

相続財産の

調査 ステップ3

遺産分割

協議 ステップ4

遺産名義

変更

よくある質問

| 「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |

| 「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |

| 「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |

アクセス

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5

フロイントゥ三田904号

行政書士法人スタートライン

- JR「田町」駅徒歩約7分

- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分

- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分

初回相談無料!!

相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

![]()

![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金)

受付時間:10:00~19:00(月〜金)

10:00~17:00(土)

- 誰に頼むか迷ったら

- トラブルを回避する提案力

- 説明や報告しっかりで安心

登録から、

登録から、