遺言執行者とは、遺言の書かれた内容を執行する方のことをいいます。 主な執行業務が、執行手続きに必要な書類の収集、銀行などの金融機関・証券会社での手続き、法務局での不動産の名義変更、不動産の売却手続き、相続人への通知・対応、万一相続人から遺留分の請求があった際の対応など、実務に詳しくない方にとっては大変大きな負担になります。

目次

1.遺言執行者に関してこんなお悩みございませんか。

2.遺言執行者を代理人に依頼するメリット

3.相談解決事例①「高齢で動けないので、遺言執行者代理人の相続手続き」

4.相談解決事例②「前妻の子どもがいるので、後妻家族に相続させたい(遺言作成+遺言執行代理)」

5.相談解決事例③「相続人間の関係が悪いので、遺言執行者の代理人として対応して欲しい」

6.遺言執行者代理人手続きサポート

7.誰に遺言執行者の代理人を依頼したら?費用はどれくらいかかるの?

8.よくあるご質問

遺言執行者に関してこんなお悩みございませんか。

〇遺言執行者に指定されているけど、どうしていいかわからない。

〇遺言執行者に指定されているけど、忙しく手続きができない

〇遺言執行者に指定されているけど、他の相続人への対応を考えると

自分一人ではできない

![]()

当相談室ではこうしたお悩みを解消するために、遺言執行者代理人手続きサポートを行っております。

遺言執行者を代理人に依頼するメリット

①何をしていいか分からない遺言執行業務の代行

遺言執行業務で主に行うこと

- ・相続人の調査

- ・相続人、その他利害関係人の通知

- ・相続財産の調査、管理、財産目録交付

- ・遺言の執行業務(銀行口座の解約・不動産の名義変更など手続き)

この中で特に注意することは、相続人、その他利害関係人の通知です。この業務は相続人全員、利害関係人がいれば利害関係人にも遺言書を送付することになりますが、疎遠な相続人、関係が思わしくない相続人がいるときの対応は遺言執行者に負担となります。

②相続財産が複雑・遠方にある場合、負担解消

仕事で平日動けない、高齢であちこち行って手続をするのは困難など様々な事情で手続きすることが難しく、さらに相続財産が遠方にあったり、銀行預金、証券会社、不動産など相続財産が多岐に渡り、渡す相続人が多くなると一人で行うことが負担な場合、遺言執行業務の実績がある専門家に依頼することでこうした負担を解消できるようになります。

③相続税がかかる場合、書類収集・相続専門の税理士紹介

遺言執行業務を進める中で気になるのが、相続税がかかるどうかです。平成27年の改正により、相続税の申告が必要なケースが多くなりました。特に地価の高い東京に不動産がある場合は要注意です。万一相続申告が必要な場合、相続税申告に必要な預貯金などの残高証明書等の取得、不動産の評価証明書等の取得を行い、相続専門の税理士の紹介も行います。

④不動産の売却が必要な場合、売却サポート

当相談室の行政書士は、不動産業界出身の行政書士です。不動産業歴15年以上で培った独自のネットワークもあり、相続専門の行政書士としてこれまで数多くの遺産分割(相続手続き)を扱ってきた実績から円満な相続と相続不動産(空家)売却を行います。

遺言執行者代理人手続きサポート

財産額 × 0.5%(30万円以下の場合は最低30万円)

*不動産(1ヶ所)の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬を含まれています。

*相続財産の数と種類によっては加算する場合があります。

*相続人への対応等で困難な場合、弁護士をご紹介させて頂きます。

*相続税の申告が必要な場合、上記報酬額に10万円加算されます。

*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。

*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費手数料や 郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

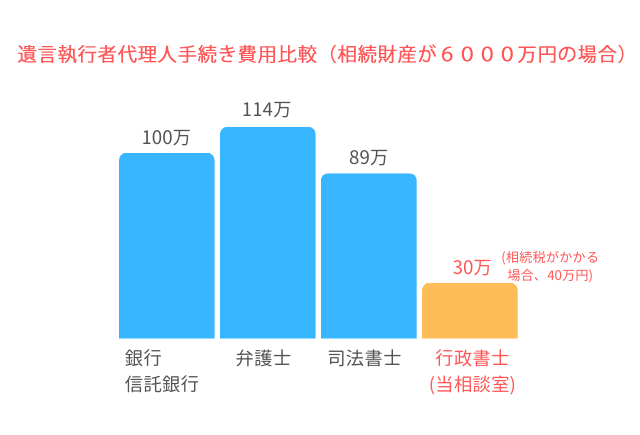

誰に遺言執行者の代理人を依頼したら?費用はどれくらいかかるの?

金融機関・専門家別・当相談室の遺言執行報酬の比較です。インターネットでくまなく探せばキリがありませんが、ここでは金融機関・専門家ごとの平均値としてご案内させて頂きます。

財産額6000万円の場合

①銀行・信託銀行などの金融機関

財産額の1%もしくは最低100万円と規定されていて、財産額6000万円の場合、最低100万円が適用されます。

また相続トラブルが予見される場合、そもそも遺言執行者に就任することはありませんし、遺言執行代理業務も行っておりません。

②弁護士

現在弁護士業界は自由に報酬を設定できるため、弁護士によって報酬規程の違いがありますが、平成16年3月まで規定されていた旧弁護士会報酬規程を参考にすると、財産額6000万円の場合、114万円となります。遺言執行業務は対応しておりますが、費用は高い。遺言執行者は相続人間の中立の立場であり、万一相続人からの遺留分等のトラブルがある場合に、相続人の代理人として調停・裁判等の対応が適任。

| 旧弁護士会報酬規程 | |

| 相続財産の価額 | 報酬 |

| 300万円以下 | 30万円 |

| 300万円~3000万円以下 | 2%+24万円 |

| 3000万円~3億円以下 | 1%+54万円 |

| 3億円を超える | 0.5%+204万円 |

遺言執行者はあくまで中立の立場になりますので、仮に遺留分等のトラブルがあった場合でもあなたの味方になってくれるわけではありませんので、弁護士に裁判手続きをお願いする場合、別途弁護士を探す必要があります。

③司法書士

弁護士業界と同様、司法書士業界も事由に報酬を設定できるため、司法書士によって報酬の違いがありますが、報酬の目安として下記遺産整理業務を基準としているところが多いようです。財産額6000万円の場合、89万円となります。行政書士(当相談室)に比べるとやや費用が高い。一方で不動産登記の専門家として相続財産に不動産がある場合は適任。

| 遺産整理業務 | |

| 相続財産の価額 | 報酬 |

| 500万円以下 | 25万円 |

| 500万円~5000万円以下 | 1.2%+19万円 |

| 5000万円~1億円以下 | 1.0%+29万円 |

| 1億円超~3億円以下 | 0.7%+59万円 |

| 3億円超~ | 0.4%+149万円 |

④当相談室(行政書士)

行政書士業界も、弁護士や司法書士同様、報酬規程はなく、自由に報酬を設定できるため、当相談室では遺言執行報酬を財産額に応じて以下の通りにしています。

財産額 × 0.5%(30万円以下の場合は最低30万円)

*不動産(1ヶ所)の名義変更(相続登記)がある場合、司法書士への報酬を含まれています。

*相続財産の数と種類によっては加算する場合があります。

*遺言執行業務が相続人への対応等で困難な場合、加算若しくは弁護士をご紹介させて頂きます。

*相続税の申告が必要な場合、上記報酬額に10万円加算されます。

*税理士等の専門家に依頼した場合、別途専門家への費用がかかります。

*上記報酬以外に、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、戸籍謄本等の実費手数料や郵送費、交通費などの実費については別途負担をお願いします。

⑤まとめ

よくあるご質問

Q1.遺言執行業務はどれくらいかかりますか。

A.概ね4~5ヶ月程度かかります。但し相続人からの遺留分等のトラブルがある場合、大幅に遅れる可能性があります。

Q2.遺言執行者代理人手続きサポートの報酬の支払いはいつになりますか。

A.基本的には遺言執行者代理人業務の着手時に報酬の半分、業務完了時に残り半分です。

Q3.遺言執行報酬以外にかかるものがありますか。

A.遺言執行報酬以外に、実費分として戸籍などの公的書類収集費用・文書通信費(計1~3万円)、不動産の名義変更の際にかかる登録免許税(不動産の評価額×0.4%もしくは2%)

相続人への不動産名義変更の登録免許税 3000万円×0.4%=12万円

相続人以外への不動産名義変更の登録免許税 3000万円×2%=60万円

よくある質問

| 「相続手続きについて」 | 「相続(空家)不動産の売却について」 |

| 「遺言書作成について」 | 「ご依頼する際に」 |

| 「ご相談にあたって」 | 「相続手続き費用について」 |

アクセス

*建物1階がスーパーのマルエツです。

東京都港区三田2-14-5

フロイントゥ三田904号

行政書士法人スタートライン

- JR「田町」駅徒歩約7分

- 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分

- 都営大江戸線「赤羽橋」駅徒歩8分

初回相談無料!!

相続手続き・遺言・不動産に関するお悩み、お気軽にご相談ください。

東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に全国対応

![]()

![]() 受付時間:10:00~19:00(月〜金)

受付時間:10:00~19:00(月〜金)

10:00~17:00(土)

- 誰に頼むか迷ったら

- トラブルを回避する提案力

- 説明や報告しっかりで安心

登録から、

登録から、